|

Ein kleiner Beitrag zur Dorfgeschichte von

Buro und Klieken

|

|

Teil

7 ( Die Zeit nach 1945 )

|

|

| Ein neuer Anfang in Klieken und Buro |

| Die Bodenreform |

Unter einer Bodenreform versteht man

den zwangsweisen Eingriff in die Eigentumsverhältnisse von Grund

und Boden. Aus sozialen, wirtschaftlichen und politischen Gründen

werden die bis dahin geltenden Besitzrechte geändert. Bereits im

August 1945 nahm die Führung der Kommunistischen Partei

Deutschlands (KPD) Kurs auf die radikale Umgestaltung der

Besitzverhältnisse auf dem Land. Die Provinz Sachsen erhielt dabei

eine wichtige Schlüsselrolle. Agitatoren der KPD zogen durch die

Dörfer der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), um unter den

Losungen "Junkerland in Bauernhand", "Was 1525 endet in Blut und Verrat

- Ward 1945 vollendete Tat" oder "Nehmt den Junkern ihren Raub" die

entschädigungslose Enteignung jeglichen Grundbesitzes über

100 Hektar zu propagieren. Der Vorsitzende der KPD, Wilhelm Pieck,

leitet dann am 2. September 1945 mit seiner Rede in Kyritz (

Brandenburg) die Durchführung der Bodenreform in der SBZ ( ab

7.10.1949 DDR ) ein. Die Bodenreform wurde als Voraussetzung zur

Ausrottung des Faschismus und Militarismus mit ihren gesellschaftlichen

Wurzeln propagiert. Insgesamt fielen 3,3 Millionen Hektar, also rund

ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Sowjetischen

Besatzungszone, unter die Bestimmungen der Bodenreform.

Die Verwaltung der

Provinz Sachsen beschloß bereits am 3. September 1945 die

Verordnung über die Bodenreform. Die anderen Länder der

Sowjetischen Besatzungszone schlossen sich bis zum 11. September mit

fast gleichlautenden Verordnungen an. Die SMAD nahm mit Hilfe der KPD

die Umsetzung der Bodenreform fest in die Hand und kontrollierte die

Kommissionen. Ein scheinbar demokratischer Anstrich sollte gwahrt

bleiben. Demokratisch war die Bodenreform jedoch nicht. Gerichtliche

Rechtschutzmöglichkeiten gab es nicht. Auch die Einstufung als

Kriegsverbrecher oder aktiver Nationalsozialist unterlag in keiner

Weise einer gerichtlichen Kontrolle. Gegen Entscheidungen gerichtlich

vorzugehen war also nicht möglich. Es war eine "verordnete"

Bodenreform. Die kommunistische Partei setzte die Enteignung brutal

durch. Die offiziell verkündeten Ziele waren : |

-

das Ackerland der bereits bestehenden Bauernhöfe unter 5 Hektar zu

vergrößern.

- neue, selbständige Bauernwirtschaften für landlose Bauern,

Landarbeiter und kleine Pächter zu schaffen.

- Umsiedler und Flüchtlinge, die als Folge der deutschen

Kriegspolitik ihr Hab und Gut verloren hatten, sollten wieder eigenes

Land erhalten.

- zur Versorgung der Bevölkerung in der Nähe der Städte

Wirschaften zu schaffen, die der Stadtverwaltung unterstehen. Zum

Zwecke des Gemüseanbaues sollen Arbeiter und Angestellten

Landparzellen erhalten.

Entschädigungslos wurde enteignet, wer mehr als 100 Hektar Land

besaß oder wer ein Nazi -oder Kriegsverbrecher war. Letztere

wurden auch enteignet, wenn sie weniger als 100 Hektar besaßen.

Die Losung lautete: "Junkerland in

Bauernhand"

Sehr empfehlenswerter Link:

http://www.bodenreform-schwarzbuch.de

Bildquelle:

http://oldpaper.kiev.ua/assets/images/ddr/ddr_propaganda_001.jpg

|

|

|

In

den Gemeinden wurden bis zum 15. September

Gemeindebodenkommissionen, die aus 5 bis 7 Personen zu bestehen hatten,

installiert. Sie setzten sich aus Landarbeitern, landarmen Bauern unter

5 ha und am Orte wohnenden Umsiedlern zusammen. Das zu verteilende Land

sollte nicht über 5 Hektar betragen, nur bei schlechter

Bodenqualität 8 ha. Die neu eingerichteten Wirtschaften waren

schuldenfrei. Sie durften jedoch nicht verkauft, verpachtet oder

verpfändet werden. Die Maschinen der enteigneten Betriebe

erhielten "Komitees der gegenseitigen Bauernhilfe" zur gemeinsamen

Nutzung.

Der Kommission in Buro gehörten folgende Personen an: Paul

Müller, Franz Mähne, Franz Neute, H. Otterberg, August Radon

und Paul Clemens. Die Staatlichen Domäne in Buro umfaßte 644

Hektar. Der Domänenboden wurde an Landlose, Umsiedler und

Einheimische verteilt. Insgesamt wurden hier in Buro 39

Neubauernstellen geschaffen. 15 Neubauernhöfe wurden neu gebaut.

Die Verteilung war bereits Mitte November abgeschlossen. Auch

verschiedene Kleinstbauern wurden in Ihrem Besitz "aufgestockt". Die

Vermessungen dauerten bis zum Februar 1946 an.

Die Bodenkommission in Klieken wurde in den ersten Septembertagen 1945

gebildet und hatte ihre erste Sitzung am 19. September. 68 Familien,

vorwiegend kinderreiche Flüchtlingsfamilien, meldeten sich, um

Land zu erhalten. Vorsitzender der Kommission war der Kommunist Wilhelm

Herzbruch. Weitere Mitglieder waren: Wilhelm Mohaupt, Paul Große,

Karl Arndt, Wolfgang Stanz, Paul Lorisch und Paul Oblijewski.

Letzter Besitzer des Rittergutes ( Unterhof ) in Klieken war

Generalmajor Richard Ernst Bernhard von Oppeln-Bronikowski. Der letzte

Pächter des Oberhofes, auch Klosterhof genannt, war Alois Schmitz.

Die Besonderheit von Klieken bestand darin, daß es keine Bauern

gab. Nur Landarbeiter, Mägde und Knechte, die völlig von den

Herrschaften der beiden Güter abhängig waren, fristeten ein

armseliges Dasein. Klieken zählte zu den ärmsten Dörfern

in Sachsen-Anhalt und war bis zum Ende des 2.Weltkrieges der Inbegriff

für "das Ende der Welt". Holprige Straßen mit niedrigen

Katen aus Lehm, Holz ,Schilf und Stroh und ohne jeglichen Komfort

kennzeichneten über Jahrhunderte das Straßenbild des

Gutsdorfes. Eine Zählung der Einwohner im Sommer 1945 ergab 345

Kliekener. Ganze 6 Bürger besaßen ein Privathaus.

Außerdem existierten zwei Gaststätten eine Schmiede, und

eine Bäckerei.

Die 858 Hektar des

Unterhofes derer von Oppeln - Bronikowski wurden aufgeteilt. Der

Beschluß dazu wurde auf einer öffentlichen

Einwohnerversammlung am 5. Oktober 1945 gefaßt. Die Aufteilung

des 1116 ha umfassenden Klostergutes (Oberhof) verzögerte sich.

Die frühere Verflechtung des Klostergutes mit der Klosterkammer

Hannover war unklar. Nach einigen Überprüfungen wurde auch

der Oberhof am 1. März 1946 zur Verteilung freigegeben. Der

Oberhof wurde schließlich nicht als kirchlicher Besitz anerkannt,

was einer Enteignung im Wege gestanden hätte. Nach einem Bericht

vom 23. Juli 1946 geht hervor, daß zu diesem Zeitpunkt die

Enteignung beider Güter abgeschlossen war. Der Anfang für die

Neubauern war auch in Klieken sehr schwer. Das Dorf zählte jetzt

bereits 625 Personen von denen 257 Umsiedler waren. Der gestiegenen

Bevölkerung stand ein sehr niedriger Tierbestand gegenüber,

der wie folgt aus diesem Bericht hervorgeht :

2 Milchkühe,2

Spannkühe, 3 Zugochsen, 4 Kälber, 6 Schweine, 42 Ferkel, 63

Pferde, 2 Fohlen, 57 Ziegen, 1 Ziegenbock, 54 Ziegenlämmer, 11

Schafe, 41 Gänse, 10 Enten, 197 Hühner, 4 Truten und 89

Kaninchen. |

In Klieken und Buro wurden so

insgesamt mehr als 2000 Hektar Grund und Boden mit dem dazu

gehörigem Wohnhäusern, Stallungen, Geräten und Vieh

enteignet. Das "Gutshaus" in Buro wurde abgerissen und aus den

gewonnenen Baumaterialien entstanden sogenannte "

Neubauernwirtschaften". Für die Neubauern bestand das

größte Problem in der Bespannung von Fuhrwerken und der

Bereitstellung von Landmaschinen. Ersatzteile fehlten und neue

Maschinen gab es praktisch nicht. Um diese Misere zu lindern, wurde

1947 in Klieken der Maschinenhof der Vereinigung der gegenseitigen

Bauernhilfe (VdgB) eingerichtet. 1949 wurde dort eine

Maschinenausleihstation ( MAS) gegründet. Aus der MAS ging dann

1955 die Maschinen -Traktoren - Station ( MTS) hervor, aus der sich

dann der Kreisbetrieb für Landtechnik ( KfL) entwickelte. Von

Anfang an waren die Maschinenhöfe der VdgB, die MAS und

später die MTS eine entscheidende Hilfe für die Bauern und

hier insbesondere für die Neubauern, die nur über wenig oder

gar keine Landtechnik verfügten. Diese Stationen waren die

Säulen der Mechanisierung der Landwirtschaft in der DDR bis zum

Abschluß der Kollektivierung 1960. Die Technik wurde so optimal

ausgenutzt und befähigte Bauern konnten dort als Traktoristen oft

im Schichtbetrieb arbeiten, ohne selbst teuere Landtechnik anschaffen

zu müssen. Das war praktisch auch kaum möglich, weil nur MAS

/ MTS und staatliche Güter beliefert wurden.

Alljährlich

wurde auch ein Druschplatz eingerichtet, auf dem die Bauern, die nicht

über eine eigene Dreschmaschine verfügten, gegen ein geringes

Entgeld ihre Getreidemahd ausdreschen lassen konnten. Als Maschinisten

für die Dreschmaschine wurden zuerst Arbeiter aus Coswiger

volkseigenen Betrieben eingesetzt. Das hat aber nicht lange gut

funktioniert und mein Vater Rudi Hummel und auch mein Onkel Reinhold

Krause waren dann dort einige Jahre als Maschinist tätig. Hin und

wieder soll es dabei auch zu Rangeleien und sogar Handgreiflichkeiten

der Bauern untereinander gekommen sein, weil sich einzelne

vordrängeln wollten. Das gipfelte in einer handgreiflichen

Außeinandersetzung bei der dann an einen geschädigten

Neubauern schließlich Rentenansprüche gezahlt werden

mußten und das noch, nachdem dieser bereits durch Flucht in den

Westen Buro verlassen hatte. Die Bauern mußten sich, um dort

dreschen zu dürfen, vorher in einer Liste beim Bürgermeister,

damals Hermann Bauer, eintragen. Ihnen wurde dann eine Druschzeit

zugewiesen. Diese Zeiten lagen in der Regel außerhalb der

Spitzenbelastungszeiten des elektischen Stromnetzes, also

hauptsächlich in den Abend- und Nachtstunden. Für die

selbständigen Bauern war das eine erhebliche Belastung, weil sie

praktisch Tag und Nacht arbeiten mußten. Der Druschplatz oder

auch Dreschplatz genannt befand sich in Buro am Ende der Prahlbreite,

einer Straße, die aus Neubauerngehöften bestand. |

Die ehemalige

Domäne in Buro.

(Vergrößerung durch Klick auf

das Foto)

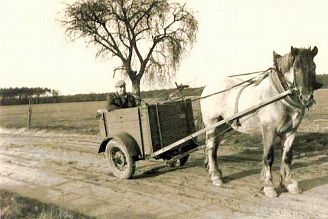

Feldarbeit auf der Domäne

in Buro um 1940

Rudi Hummel im Juni

1954 auf einem Geräteträger

vom Typ RS 08/15 der MAS in

Klieken

(Vergrößerung durch Klick auf das Foto)

Heinz Brandt aus

Buro, Obstplantagenpächter

und Schäfer in Buro um 1960.

(Fotos: Rudi Hummel / 750 Jahre

Buro - Fotosammlung)

|

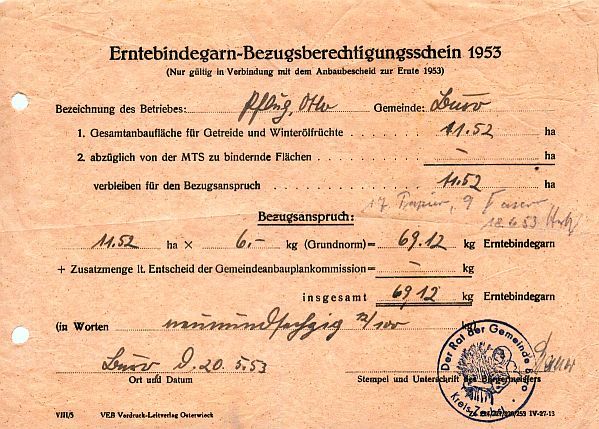

Wie prikär die Versorgung mit den notwendigsten

Hilfmaterialien für die Ernte war, zeigt der Bezugsschein

für Bindegarn vom 20.Mai 1953 für den Bauern Otto Pflug aus

Buro. Bewilligt wurden 17 Rollen Papiergarn und 7 Rollen Fasergarn.

( Zur Verfügung gestellt von Udo Pflug, Buro )

|

Wie lief zum Beispiel eine

solche Enteignung praktisch ab?

|

Mein

Großvater, Karl Krause, aus dem Nachbardorf Zieko besaß

ungefähr 120 Hektar Acker, Wiesen und Waldfläche und war

damit ein "Junker", der, wie 18 weitere großbäuerliche

Betriebe im Altkreis Roßlau, entschädigungslos enteignet

wurde. Er erinnerte sich in meiner Jugend wie folgt : "...die Lumpen

kamen am 30.November abends gegen Sieben und gingen durch unser Haus

und schrieben auf, was sie gebrauchen konnten. Ungefähr eine halbe

Stunde später sagten sie uns, daß wir umgehend nur mit etwas

Handgepäck vor dem Haus zu stehen hätten. Auf die Frage wohin

es ginge, sagte man uns "...Straflager oder Gefängnis!" Danach

wurden wir jedoch zum Bahnhof nach Coswig gebracht. Alle enteigneten

Bauern des Kreises verbrachten die Nacht dort. Am nächsten Tag

gegen 10.00Uhr fuhren wir mit dem Zug in Richtung Dessau ab und

verließen so befehlsgemäß das Kreisgebiet und sollten

es nie wieder betreten dürfen." Die Eintragungen seines Besitzes

im Grundbuch wurden später entweder entfernt oder geschwärzt.

Das bewegliches Hab und Gut verschwandt bis auf wenige Ausnahmen

spurlos. Sein Grund und Boden, der über Jahrhunderte im

Familienbesitz war, gehört heute zum größten Teil dem

"Rechtsstaat" Bundesrepublik, der damit diese undemokratische und

ungerechte Enteignung als Recht anerkennt und nachträglich sogar

Profit daraus schlägt. So etwas bezeichnet man strafrechtlich wohl

als Helerei. Die Enteigneten wurden wie Verbrecher behandelt. Eine

Rückkehr nach Zieko in ein zwischenzeitlich geerbtes Haus wurde

Ihm viele Jahre verwehrt. Fast auf den Tag genau 11 Jahre nach der

Enteignung, Ende November 1956, war es dann jedoch möglich, weil ,

wie er sagte, "...ein dusseliger Kommunist in Roßlau nicht

wußte was er da genehmigte".

Mit der entschädigungslosen Enteignung bäuerlichen Besitzes

wurden über Jahrhunderte gewachsene Strukturen vernichtet. Eine

ländliche Kultur mit häufig einmaligen Kulturgütern und

einer breit gefächerten Kulturlandschaft wurde über Nacht

ausradiert. Das Resultat sehen wir noch heute in Form verfallener und

heruntergewirtschafteter Besitzungen und im Fehlen von Verantwortung

tragenden Eigentümern, weil auch zwangsläufig Bindungen der

folgenden Generationen viel zu oft verloren gegangen sind. Die Schicksale der

Alteigentümer oder Pächter der Domänen sind heute oft vergessen. Sie

endeten allzu häufig in den Speziallagern des sowjetischen NKWD, wie in diesen

von Torgau, Mühlberg oder Buchenwald.

|

Die Bodenreform war eigentlich

nur die Vorstufe zur Kollektivierung der Landwirtschaft nach

sowjetischem Vorbild. Die Neubauern durften das ihnen zugeteilte

Land weder verkaufen, noch teilen oder belasten. Bodenreformland war

gebundenes Eigentum, welches im Agrarrecht der DDR „Arbeitseigentum”

genannt wurde. Die Zuteilung von Land sicherte vorerst die

Selbstversorgung und war so Überlebenshilfe für mehrere

hunderttausend Menschen. Bereits auf der 2. Parteikonferenz der SED

im Juli 1952 wurde die Kollektivierung der Landwirtschaft

beschlossen. Auf völlig freiwilliger Basis sollten sich Landarbeiter

und Bauern zu Produktionsgenossenschaften zusammenschließen und

dafür Unterstützung erhalten. Das Echo darauf war sehr verhalten.

Bauern, die vor wenigen Jahren erst Land erhalten hatten und mit

großen Mühen versuchten aus ihrem Besitz etwas zu machen, dachten

oft überhaupt nicht daran diesen Besitz wieder herzugeben. Freie und

unabhängige Bauern gab es eigentlich nicht, denn jeder bäuerlichen

Wirtschaft wurde in Abhängigkeit von der Betriebsgröße eine

Pflichtabgabe, das sogenannte Soll, vom Staat vorgeschrieben. Diese

Regelung war nur für kleine Wirtschaften von Vorteil, weil sie ein

vergleichsweise geringes Soll zu erbringen hatten. Sie konnten ihre

landwirtschaftlichen Produkte, die sie über ihre Zwangsabgabe

produziert hatten, als sogenannte "Freie Spitze" zu deutlich höheren

Preisen verkaufen. Die größeren Betriebe hatten oft erhebliche

Schwierigkeiten, ihr vorgegebenes Pflichtablieferungssoll zu

erreichen. So wurde seitens der Machthaber Druck auf die Bauern

ausgeübt und kontinuierlich erhöht. Mit Propagandaaktionen vor den

Höfen und Agitationstruppen wurden die "widerspenstigen und damit

zugleich reaktionären Bauern" für die Genossenschaft "überzeugt".

Eine wirkliche demokratische Diskussion über das Für und

Wider kam nicht in Betracht. Losungen und Kampfparolen prägten oft das Dorfbild.

Freiwillige Zusammenschlüsse mag es

schon gegeben haben aber nur durch den Druck der "führenden Kraft

der Arbeiterklasse" (SED) setzte sich die Kollektivierung in der DDR

durch. Bis 1960 war sie dann abgeschlossen.

|

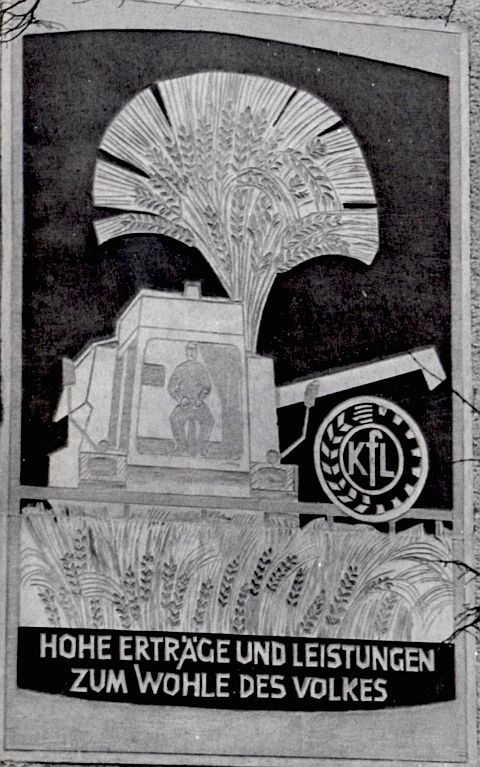

Im linken Bild eine Losung der Beschäftigten

im Kreisbetrieb für Landtechnik (KfL) mit Sitz in Klieken.

Vorgänger in Klieken waren :

Maschinenhilfe der

Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB)

MAS-

Maschinen-Ausleihstation,

MTS -

Maschinen-Traktoren-Station,

RTS -

Reparatur-Technische Stationen. |

|

(Fotoquelle: LPG Hermann Hagendorf-Klieken) |

|

Die

Kollektivierung der Landwirtschaft war also ein Weg, der viele

Emotionen und Widerstände in der bäuerlichen Bevölkerung

weckte und auch die Anzahl der Genossenschaften in den beiden

Dörfern zeigt, daß der Weg nicht einfach war. Viele Bauern sahen vor

1961 nur noch einen Ausweg für sich und ihre Familie - die Flucht in

den Westen Deutschlands.

|

| 1957. Durch Flucht in den Westen Deutschlands verlassener

Bauernhof in Buro.

(Fotoquelle: 750 Jahre Buro- Fotoausstellung) |

| |

Letzten Endes

war das Ziel der Kollektivierung aber schon 1952 durch die SED vorgegeben worden. Im Laufe

der Zeit setzte sich dann aber auch bei den meisten Bauern die Vorteile

der genossenschaftlichen Arbeit durch. Sie bestanden in der Hauptsache

in :

- großflächiger Gestaltung der Feld - und Wiesenflure.

- effektiver Nutzung eines großzügigen Landmaschinenparkes.

- Konzentration des Viehbestandes auf wenige Standorte .

- optimale Nutzung des züchterischen Fortschritts in der Tier- und

Pflanzenproduktion.

- geregelter Arbeitszeit und damit mehr Freizeit.

- Anspruch auf Urlaub, gesichertes Grundeinkommen ( LPG Typ III ).

- von den LPG vom Typ III wurden später erhebliche

finanzielle Mittel zur Verbesserung der sozialen Bedingungen in den

Dörfern bereitgestellt. |

|

Lagebesprechung. Kartoffeln

legen in der LPG "Hermann Hagendorf" in Klieken um 1980.

(Fotoquelle:

750 Jahre Buro- Fotoausstellung) |

Die

Lebensqualität auf dem Dorf verbesserte sich erheblich und die

Menschen rückten auch wieder enger zusammen.

Anfangs wurden

mehrere Stufen von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften

gebildet. Es gab den Typ I, II und III. Nur die Form vom Typ I und III

waren für Buro und Klieken von Bedeutung. Beim ersten Typ wurde

nur der landwirtschaftliche Grundbesitz gemeinschaftlich

bewirtschaftet. Das Vieh verblieb in den privaten Ställen. Beim

Typ III der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft wurde auch

das Vieh gemeinsam versorgt und genutzt.

|

So verlief die

Kollektivierung der Landwirtschaft in Buro und Klieken. Die Losung war

: " vom Ich zum Wir ".

Klieken:

Am 15. September

1952 Gründung der LPG (zuerst als Typ I) "Hermann Hagendorf". Bis

zum Mai der folgenden Jahres hatten sich in Klieken von den insgesamt

94 landwirtschaftlichen Betrieben 87 zu einer LPG zusammengeschlossen.

Im zweiten Halbjahr 1952 nahm die Anzahl der kollektiv bewirtschafteten

Betriebe wieder ab, so daß Ende 1953 noch 280 Hektar

genossenschaftlich bewirtschaftet wurden.

Am 26. September

1959 wurde unter dem Vorsitz von Gerhard Pest die LPG Typ I

"Fortschritt" mit 92 Hektar gebildet.

Am 5. April 1960

folgte die LPG Typ I "Freiheit" unter dem Vorsitz von Wilhelm Milde.

Ebenfalls am 5.

April 1960 entstand die LPG Typ I " Einigkeit " mit 10 Betrieben und 89

Hektar unter dem Vorsitz von Heinrich Weber.

Die Vereinigung

der drei landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften vom Typ I in

Klieken erfolgte am 13. Februar 1962. Der neue Name lautete LPG Typ I "

Goldene Aue". Den Vorsitz hatte Willi Leipe inne.

Buro:

Am 20.01.1953

wurde in der Schule in Buro die erste LPG Typ I mit 5 Betrieben

gegründet. Vorsitzender war Otto Schaaf. Bei Anwesenheit des

Vorsitzenden des Rates des Kreises Roßlau, Willi Harwardt,

erhielt sie den Namen " Fortschritt ". Die landwirtschaftliche

Nutzfläche betrug rund 50 ha. Mit der Jahresendabrechnung 1953

löste sich diese landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft

wieder auf. In der Folge wurde Anfang 1954 ein ÖLB (

Örtlicher Landwirtschaftlicher Betrieb ) gebildet, der sogenannte

herrenlose Flächen bewirtschaftete. Der ÖLB bewirtschaftete

ungefähr 60 ha.

Am 1.4.1955 (Nach

anderer Quelle schon am 18.3.1955) wurde mit 15 Mitgliedern und zuerst

90 ha eine neue LPG Typ III unter dem Vorsitz von Otto Telle

gegründet. Sie erhielt den Namen " Junge Garde ". Ein Jahr

später baute diese LPG einen Rinderoffenstall - eine sowjetische

Erfindung, die stark propagiert wurde aber nur Probleme machte.

Gründung der

LPG Typ I "Elbeland" am 6. April 1960 unter dem Vorsitzenden Otto Pflug

(später Wilhelm Rüter). Damit war Buro ab 7.4.1960

vollgenossenschafllich. Eine Ausnahme bildete der Bauer Wilhelm

Gottschling der in keine LPG eintrat. Er wurde abfällig als

"Museumsbauer" bezeichnet. Ungefähr 63 ha wurden auch nach den

LPG-Gründungen noch weiter von Kleinstbetrieben in Buro

bewirtschaftet, die nicht genossenschaftlich organisiert waren. Die LPG

" Elbeland" vereinigte 13 landwirtschaftliche Betriebe mit zusammen 24

Mitgliedern. Bewirtschaftet wurden 157 ha. |

| Name |

Vorname |

Größe der Wirtschaft |

Strasse Nr. |

| Schwarz |

Adam |

14,8058 ha |

Kirschbaumreihe

Nr.52 |

| Schwarz |

Christa |

|

|

| Krause |

Robert |

|

Prahlbreite

Nr. 4 |

| Krause |

Erna |

|

|

| Pflug |

Otto |

14,72 ha

|

Winkel Nr.4 |

| Pflug |

Anni |

|

|

| Schulz |

Ewald |

|

Kiefernweg Nr.

|

| Schulz |

Martha |

|

|

| Görisch |

Otto |

24,0730 ha |

Mittelstrasse

Nr.17 |

| Görisch |

Erna |

|

|

| Rüter |

Wilhelm |

|

Kiefernweg Nr. |

| Rüter |

Marie |

|

|

| Friedrich |

Walter |

15,9472 ha |

Winkel Nr. 5 |

| Friedrich |

Edith |

|

|

| Kählitz |

Marie |

|

Winkel Nr.11 |

| Sackewitz |

Joachim |

|

Kiefernweg Nr.

30 |

| Sackewitz |

Anneliese |

|

|

| Friedrich |

Otto |

18,4772 ha |

Winkel Nr. 12 |

| Friedrich |

Liesbeth |

|

|

| Sukale |

Hermann |

|

Kirschbaumreihe

Nr. 56b |

| Sukale |

Martha |

|

|

| Hummel |

Martha |

|

Kirschbaumreihe

Nr.56 |

| Johannes |

Otto |

|

Hauptstrasse

Nr. |

| Johannes |

Else |

|

|

|

|

| Die

Getreidemahd mit einem Binder war ein gewaltiger Fortschritt in der

Landwirtschaft. |

Feldarbeit in

der Buroer Aue durch Genossenschaftsbäuerinnen der LPG Typ I

"Elbeland". (um 1965 ) |

|

|

| Getreideernte

um 1960. Martha Hummel stellt hier Garben zu einer Mandel auf. Eine

Mandel bestand aus 16 Garben. |

Else Johannes beim Rübenhacken

|

|

|

| Mist wird

ausgefahren. Achim Sackewitz in der Kirschbaumreihe. (um 1963) |

Die

Genossenschaftsbauern der LPG "Elbeland" Otto Johannes und Achim

Sackewitz verladen Dünger. (um 1965) |

|

|

| Wilhelm

Friedrich mit einem Traktor der Marke "Pionier" zu Beginn der 1960-iger

Jahre. Die Mechanisierung der Landwirtschaft beginnt. |

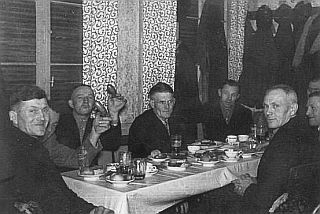

Gemeinsam

arbeiten und ab und zu gemeinsam feiern. Jahresabschluß 1961. Die

Bauern der LPG Typ I in Buro: Robert Krause, Otto Johannes, Walter

Friedrich, Ewald Schulz, Otto Görisch, Otto Pflug und Wilhelm

Rüter (v.l.) (alle Fotos Rudi Hummel, Buro) |

|

|

|

Drillen in der Kliekener Aue. |

Die Frauen der betriebseigenen LPG-Großküche |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

Die LPG Typ III

"Junge Garde" in Buro, deren landwirtschaftliche Fläche inzwischen

auf 230 ha angewachsen war, vereinigte sich am 1. März 1960 mit

der LPG Typ III "Hermann Hagendorf" in Klieken zu einer Groß-LPG,

um zur Großflächenbewirtschaftung überzugehen. Zu

diesem Zeitpunkt bewirtschaftete diese LPG 864 Hektar. In Buro

arbeitete eine Komplexbrigade der Groß-LPG " Hermann Hagendorf"

mit 49 Arbeitskräften, die im Stall und auf dem Felde eingesetzt

waren.

Der Beitritt der

Genossenschaften "Elbeland" in Buro und " Goldene Aue" in Klieken wurde

dann am 1.Januar 1968 vorgenommen, so daß es dann für beide

Dörfer nur noch eine Produktionsgenossenschaft vom Typ III mit dem

Namen "Hermann Hagendorf" gab. Ziel war die sozialistische Umgestaltung der

Landwirtschaft. Am 1. Oktober 1965 wurde Buro ein Ortsteil von

Klieken. Seit dem 1. März 2009 gehören beide

Dörfer zur Stadt Coswig / Anhalt.

Mit der Vereinigung bzw. Übernahme der LPG "Elbeland" in

Buro in die LPG " Hermann Hagendorf" wurden für die aufgenommenen

LPG-Mitglieder Inventarbeiträge festgelegt, die diese zu

erbringen hatten.

|

| |

| |

| Bevölkerungsentwicklung beider Dörfer: |

| Jahr |

Klieken |

Buro |

Buroer Werder |

| 1833 |

- |

260 + |

|

| 1867 |

- |

309

+ + |

|

| 1897 |

- |

350* |

|

| 1910 |

437 |

385 |

137** |

| 1933 |

418 |

447 |

|

| 1939 |

390 |

483 |

|

| 1945 |

345 |

- |

|

| 01.06.1961 |

- |

532 |

|

| 1986 |

991 |

408 |

|

| 2004 |

1123 *** |

|

| 31.12.2005 |

1120 *** |

|

| 15.09.2010 |

771 |

336 |

|

| |

|

|

|

+ Quelle: Heinrich Lindner " Geschichte und

Beschreibung des Landes Anhalt" 1833 bei Chr. G. Ackermann, Dessau, S.

444 ff.

++ Quelle: Ferdinand Siebigk " Das Herzogtum Anhalt", Ortsbeschreibung

des Landes.

* Ouelle ist das Adreßbuch von 1897 für Buro und Domäne

** Der Buroer Werder war ein gemeindefreies Gebiet und wurde als

Domänenbezirk bei dieser Zählung von 1910 nicht erfaßt.

Hier waren am 1.12.1905 137 Bewohner ansässig.

*** Klieken und Ortsteile Buro, Schlangengrube und Werder

|

Nach dem 2. Weltkrieg setzte mit der Vertreibung der

Deutschen aus den

ehemaligen Ostgebieten des Reiches und aus dem Sudetenland ein Zustrom

der Bevölkerung ein, der sich insbesondere in der

Bevölkerungsentwicklung in Klieken niederschlug.

|

|

|

|

|

|